组织最危险的不是混乱,而是沉默的压榨

在很多组织里,“她很靠谱”听上去像是一句夸奖。

但时间久了你会发现,这句话后面往往藏着另一层现实:那些最靠谱的人,常常是最先被耗尽的。

他们总是第一个接到紧急任务,也是最后一个离开会议的人;

他们负责的永远不只是自己那一块,还默默兜住了别人做不完、交不上、没人理的那些部分。但问题是——靠谱不该等于无限补位,更不该等于无限责任感。

为什么“靠谱的人”总是最先累垮?

不是他们不会说不,而是结构没给他们“说不”的空间。

不是他们愿意多做,而是没人设计出合理的协作边界。

不是他们想掌控一切,而是再不动手,事情就要烂掉了。我在不少项目里见过这个场景:

一个中层协作人,岗位描述是内容运营,但一到落地执行,她就要跟着盯排期、搞协调、做售后、写PPT、陪团队“过夜开脑暴”。久而久之,其他岗位的人就开始“默认”她能兜底。

她没说什么。她太清楚,一旦她不兜,就没人兜。

真正的风险,从来不在“没有方法”,而在于“沉默的压榨”

很多组织以为自己卡在“执行力不够”“目标感模糊”“缺流程”。

但实际上,它们卡在一个更隐性的地方:把组织正常运作的责任,默默压在了那几个最靠谱的人身上。

于是出现一种奇怪的悖论:

越是有责任感的人,越容易成为“制度的补丁”。

越是有判断力的人,越容易被推去“填坑”。

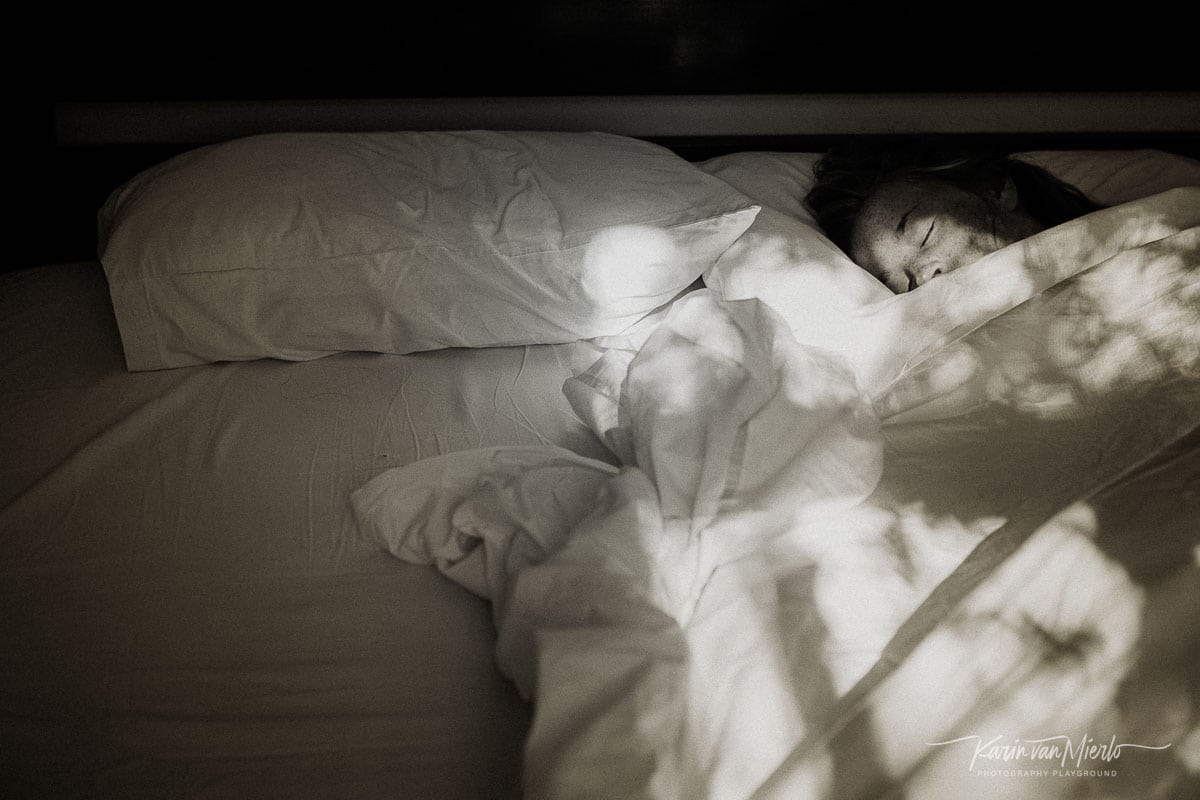

但补久了、填久了、兜久了,他们会先耗尽——

然后离开。

我为什么写这篇文章

不是为了说“组织要珍惜靠谱的人”这么空话。

而是想提醒那些正在搭团队、做主理人、带组织的人:靠谱的人不是制度缺位的解决方案。

你需要做的,不是感谢他们“扛得住”,而是

建立一套让靠谱变得可持续的工作结构:

- 让角色边界可以被清晰表达,而不是靠默认;

- 让协作关系可以公开协商,而不是靠“感情”补位;

- 让责任感不是一种“个人品质”,而是一种可分担的节奏设计。

写在最后

我们不缺有责任感的人,

我们缺的是让这些人不用靠透支自己也能推进事情的结构。

如果你正在构建一个品牌、带一个团队、撑一个组织,

请保护好那个你一直觉得“最靠谱”的人。

因为一旦他开始沉默,那不是成熟,而是提前告别的前奏。