有一段时间,我真的不知道怎么工作了。

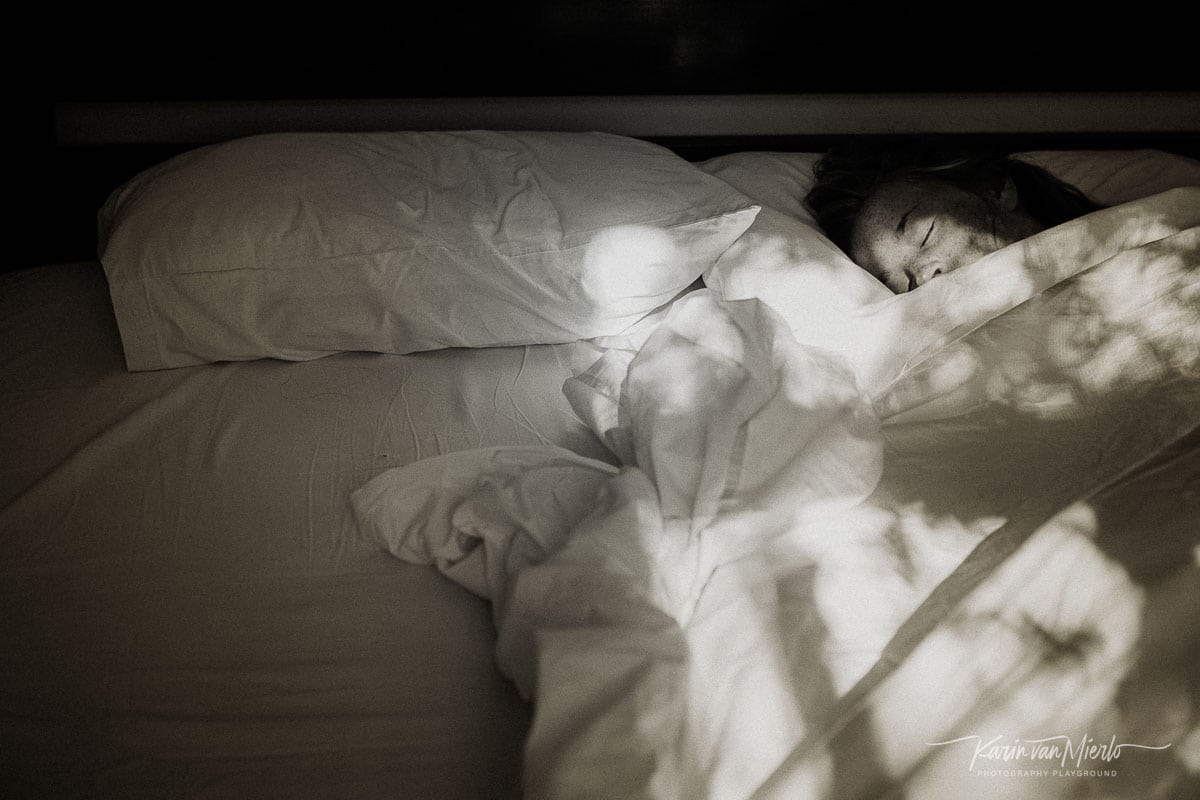

不是没事做,也不是不想做,而是身体突然亮起红灯,像被系统强制关机。

明明还有很多未完成的项目、客户、团队协作的节奏,但我只能停下来。

一开始是焦虑、抗拒、不甘心。

可慢慢的,我开始发现:我不是失去了“能力”,而是失去了判断和连接的感觉。

我忽然意识到,那些年我们在组织里反复遇到的困局——混乱、停滞、低效、内耗、疲惫,其实从来不是因为我们不努力、不会管理、没有制度,而是因为我们根本没有真正搞清楚:

我们是怎么工作的?

我们和他人之间的节奏是怎么错开的?

我们在解决一个问题时,真的在解决那个问题吗?

真正让组织卡住的,从来不是没有方法,而是彼此对不上节奏

我回头想了很多个我参与过的组织与项目场景。

有的团队,每天都在开会,每个人都说自己很忙,但一季度过去,目标几乎没什么进展。

有的品牌主理人,一边要谈合作、一边要处理员工情绪,同时还要拍内容、看门店、回微信,像在打四份工,永远在疲惫中“硬撑”。

有的共创团队,开始时充满激情,但到了细节执行就变成“谁来干”互相推脱,最后散得无声。

我太熟悉这些状态了。甚至,有些时候,我自己也是其中的制造者之一。

所以我开始一点一点,把自己经历过的混乱与醒悟,重新缝合

我不是想发明一个新工具,也不是在复制某种“咨询模型”。

我只是想理清楚一件事:

如果我再一次站进一个真实的组织里——我该怎么看这个组织在动?我该怎么看人和人之间的关系?我该如何判断节奏、推动变化,而不是制造更多混乱?

我把这些反复踩过、验证过的东西整理下来,它慢慢变成了一套方法、一种节奏,也是一种陪伴。

陪伴我自己,也陪伴我现在正在合作的中小组织和主理人们。

它没有花哨的术语,但足够真实。

它没有万能的模板,但可以适配现实的复杂。

它不是“系统”在指导人,而是人,在其中重新学会如何行动。

写在最后

这个博客的名字叫 VITA,不是为了做品牌,而是提醒我自己:

所有真正有价值的经验,都不是为了被复制,而是为了被活用。

如果你是一个品牌主理人,一个组织的带领者,或者只是一个想搞明白“我们到底怎么一起好好工作的”协作者,

也许你会在这里,看到一些你也经历过的困惑和片段。

这就是我想做的。让我们在这条不断变化的路上,不那么孤单。

There was a time when I genuinely didn’t know how to work anymore.

Not because there was nothing to do, or that I didn’t want to do it.

But because my body suddenly broke down—like a system crash I didn’t ask for.

I had projects waiting, teams counting on me, meetings scheduled. But all I could do was stop.

At first, I felt restless, guilty, frustrated.

Then slowly, something shifted. I realized what I had lost wasn’t skill or capability.

I had lost the sense of direction and connection in my work.

I began to see a pattern—not just in myself, but in so many teams and organizations I’d worked with over the years:

Our real challenges weren’t about “not working hard enough.”

They were about working in disconnected directions.

Having goals—but not shared ones.

Having systems—but no real rhythm.

Having people—but no meaningful alignment.

What blocks progress isn’t a lack of methods—but a lack of rhythm between people

As I looked back on the organizations I’d worked with, I saw the same story playing out again and again.

Teams filled with meetings, yet nothing moves forward.

Founders doing everything themselves, running four roles at once, always exhausted.

Co-creation groups full of energy at first, but dissolving in silence when execution begins.

I know these stories well.

Sometimes I was the person trying to hold things together.

Sometimes, I was part of the problem.

So I started stitching the fragments—what I’ve learned, what I’ve failed at, what I’ve seen

I didn’t set out to invent a new tool.

I just needed to understand:

If I were to step into a real team again—how would I see it?

How would I read the energy, the stuckness, the hidden rhythms?

How would I act, not to control, but to support change that’s real?

Over time, the things I had repeatedly tested and refined began to take shape—into a structure, a rhythm, a way of seeing and moving with people.

Not a system that tells people what to do.

But a framework that helps us ask better questions, make more grounded decisions, and work in a way that fits the realities we’re in.

It’s not about clarity for clarity’s sake.

It’s about making space for action—action that aligns, builds trust, and actually moves something.

Why I’m writing this now

This blog is called VITA—not because it’s a brand, but as a reminder to myself:

What’s truly useful isn’t meant to be replicated. It’s meant to be lived.

If you’re a founder, a team lead, a collaborator—

If you’ve ever felt stuck in doing more, yet moving less—

If you’re trying to figure out how to work in a way that makes sense again—

Maybe you’ll find a few reflections here that resonate with your own.

This is why I’m writing. So we don’t have to walk through the uncertainty alone.